1. « Seigneuriage », « financement monétaire », article 123… : de quoi parle-t-on ?

Les administrations publiques disposent de deux sources principales de financement : les recettes publiques (prélèvements obligatoires et recettes non fiscales) et, lorsque leur solde est déficitaire, l’émission de titres de dette, créant une contrepartie pour l’économie. Elles disposent également d’une relation privilégiée avec la banque centrale : ainsi, dans le cadre de son activité régulière, cette dernière a le monopole d’émission de la monnaie fiduciaire, dont la valeur faciale est supérieure à son coût de production. Par exemple, selon la Réserve fédérale des Etats-Unis, le coût de fabrication d’un billet de 1$ est de 4,9 cents, tandis que celui d’un billet de 100$ est de 12,3 cents. L’écart entre la valeur faciale de la monnaie et son coût de production est appelé recette de « seigneuriage », référence historique à l’époque où les pièces étaient constituées de métaux précieux (or, argent, bronze). Selon la définition officielle de la Banque de France, « ce revenu monétaire est égal au revenu annuel tiré des actifs détenus en contrepartie des billets mis en circulation ». Perçu par la banque centrale, le seigneuriage est reversé en grande partie au Trésor sous forme de dividende (voir illustration pour la France ci-dessous). Dans la relation entre l’Etat et la banque centrale, il est également parfois question de « financement monétaire » : derrière cette appellation impropre [1] se cache le financement direct du Trésor par la banque centrale. Si elle a longtemps constitué un moyen aisé de financement pour les Etats, cette pratique est aujourd’hui prohibée ou largement encadrée dans la plupart des grandes économies. Dans la zone euro, c’est l’article 123 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui formalise l’interdiction du financement direct des Etats. Contrairement à ce qui est parfois indiqué, l’interdiction faite à la Banque de France de financer directement l’Etat date de 1993, dans la foulée de la signature du Traité de Maastricht, et non à la loi dite « Pompidou » de 1973.

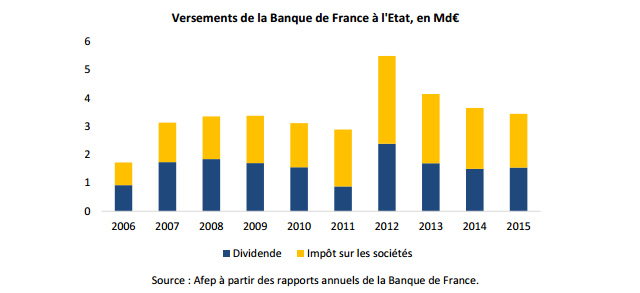

2. Dividende, impôt sur les sociétés : une Banque de France profitable au budget de l’Etat

Selon les rapports annuels de la Banque de France, la banque centrale aurait versé, en moyenne annuelle, 3,4Md€ à l’Etat au cours de la période 2006-2015 dont près de 1,9Md€ au titre de l’impôt sur les bénéfices et 1,6Md€ au titre du dividende, ce dernier étant classé, du point de vue des comptes publics, comme un « produit de participation de l’Etat dans des entreprises financières ».

Si le dividende effectivement perçu par l’Etat aurait été, à plusieurs reprises, inférieur à son dividende théorique [2] , la répartition du résultat distribuable de la Banque de France suit une clé de partage ¾ Etat – ¼ BdF. Pour cette dernière, l’objectif est d’assurer sa viabilité financière, gage d’indépendance, et de compléter la couverture de son régime spécial de retraite. Malgré la baisse d’un tiers de ses produits nets depuis 2012, dans un contexte de forte baisse des taux d’intérêt (à titre d’exemple, le produit des intérêts sur les opérations de refinancement serait passé de 1,9Md€ en 2012 à 85M€ en 2015), le résultat de la Banque reste largement positif, avec un bénéfice net de 2,2Md€ en 2015.

3. Va-t-on vers la fin de l’indépendance des banques centrales ?

A la suite des années 70, où l’inflation élevée dominait les débats, la plupart des pays avancés ont choisi de modifier le statut de leur banque centrale. En effet, selon le consensus académique et politique d’alors, le meilleur levier de lutte contre l’inflation résidait dans un cadre institutionnel où une institution spécialisée serait en charge d’un mandat strict (la stabilité des prix) à l’abri des pressions politiques (indépendance vis-à-vis de l’Etat, responsabilité devant le Parlement). Au vu de la nette désinflation constatée au cours des années 90 et 2000 (aux causes multiples, cf. flash du 21/10/16), les banques centrales ont-elles « trop bien réussi » ? Toujours est-il que les critiques (souvent contradictoires) à leur encontre se multiplient : au niveau de la zone €, la BCE mènerait, pour les uns, une politique trop axée sur l’inflation négligeant l’activité économique et, de ce fait, asymétrique (préférence pour une inflation trop basse) ; pour les autres, sa politique serait, au contraire, trop « laxiste » et « ruinerait » les épargnants. Au niveau politique, la question de la « reprise du contrôle » de la politique monétaire par l’Etat revient en force, avec deux candidats à l’élection présidentielle française qui proposent de rétablir le financement direct du Trésor par la banque centrale (l’un au niveau national, l’autre au niveau de la zone €). Au niveau académique, cette question est étudiée de près : dans un article récent [3] , Lord Adair Turner, ancien président de la FSA britannique, se prononce en faveur d’une monétisation d’une partie du déficit (par ex. au Japon) afin d’alléger la contrainte budgétaire et de relancer l’activité économique. Il émet toutefois une condition expresse à cette opération : qu’elle reste exceptionnelle [4] . Au niveau opérationnel, enfin, les différentes politiques de « quantitative easing » (QE) menées par les principales banques centrales ont pour caractéristique de rapprocher les politiques budgétaire et monétaire : ainsi, en rachetant sur le marché secondaire des titres souverains, la banque centrale finance, certes indirectement, les déficits publics. Cette plus grande porosité est critiquée dans la mesure où la banque centrale, instance technocratique, est jugée illégitime à intervenir sur des questions, politiques, de répartition des revenus : en poussant à la hausse le prix des actifs (obligations, actions…), les politiques de QE favoriseraient une minorité de la population compte tenu de la structure des revenus, même s’il ne s’agit là que d’un impact parmi d’autres (la baisse des taux a des effets plus larges).

***

« Fiscal dominance » (ou « domination budgétaire ») : derrière ce concept académique d’apparence technique se niche un débat fondamentalement politique. La banque centrale doit-elle être « reprise en main » par l’autorité politique ou doit-elle conserver son indépendance d’action ? Si une certaine forme de « fiscal dominance » s’est déjà matérialisée via les politiques de QE, la question est désormais de savoir s’il faut aller plus loin. A la différence de la politique budgétaire et, a fortiori, des réformes « structurelles », aux horizons longs du fait des processus démocratiques et d’impacts différés dans le temps, la politique monétaire possède une capacité d’action rapide qui s’est à nouveau vérifiée au cours de la Grande récession dans des circonstances exceptionnelles. A l’heure du choix, plusieurs éléments sont à prendre en considération : 1) la sortie du QE sera lente, prolongeant de nombreuses années la coexistence « rapprochée » entre l’Etat et la banque centrale ; 2) le débat doit bien distinguer l’indépendance de l’institut d’émission et son mandat : si les deux questions relèvent d’un choix souverain des Etats, revenir sur la première aurait de très lourdes conséquences en termes de crédibilité ; 3) monétiser le déficit revient à créer de la monnaie sans contrepartie, d’où un risque de spirale inflationniste et une « fuite en avant » globale qui frapperaient les consommateurs et les entreprises.